“L’anima però ha il potere assoluto e indipendente (absolutam separatam potestatem) di fare cose diverse (alia facere) da quelle che il corpo può comprendere. Ma essa ha, quando vuole, il massimo potere sul corpo.

(C.G. Jung, Psicologia e Alchimia)

“L’anima però ha il potere assoluto e indipendente (absolutam separatam potestatem) di fare cose diverse (alia facere) da quelle che il corpo può comprendere. Ma essa ha, quando vuole, il massimo potere sul corpo.

(C.G. Jung, Psicologia e Alchimia)

Nonostante la var ietà delle situazioni, i ruoli fondamentali sono tre: Persecutore, Salvatore, Vittima.

ietà delle situazioni, i ruoli fondamentali sono tre: Persecutore, Salvatore, Vittima.

La persona che inizia un gioco parte da uno di questi tre ruoli, ma nella conclusione lo lascia per assumerne un altro.

Il Persecutore: si pone in posizione di superiorità rispetto all’altro, biasimandolo, offendendolo, svalutandolo.

Quando il partner, giunto all’esasperazione lo rifiuta magari interrompendo la relazione, diventa una Vittima, attonita e amareggiata («Cosa ho fatto per meritarmelo!»).

La Vittima: si pone in posizione d’inferiorità, chiedendo continuamente sostegno all’altro.

Quando il partner, stanco delle continue richieste, non soddisfa le sue pretese, diventa un Persecutore, pronto ad attaccare e accusare («Lo sapevo che non potevo contare su di te!»).

Il Salvatore: si prodiga nell’aiutare gli altri, spesso sostituendosi ad essi.

Quando il partner sentendosi soffocato, si allontana o respinge l’aiuto, diventa una Vittima («Non mi merito che mi tratti in questo modo!») o un Persecutore («Con tutto quello che ho fatto per te!»).

Esempi di giochi. Di seguito sono presentati alcuni giochi psicologici suddivisi in base al ruolo iniziale con cui la persona entra nel meccanismo. Ogni gioco si presenta con moltissime varianti, ma si caratterizza per uno schema comune.

Giochi del Persecutore “Spalle al muro”: riguarda quelle situazioni in cui due partner decidono di fare qualcosa insieme, come andare al cinema o trascorrere un week end fuori città. Quando tutto è stabilito uno dei due introduce, in modo apparentemente accidentale, un determinato argomento sapendo di irritare l’altro. Segue una lite, alla fine della quale il giocatore si offende comunicando: «Con te non vengo da nessuna parte, se vuoi vai da solo/a!».

“Perché non… Sì ma”: si riferisce a quelle persone che chiedono insistentemente consigli per risolvere un problema, ma ognuno dei suggerimenti forniti («Perché non fai questa cosa?») viene puntualmente rifiutato («Sì ma… questa cosa non è possibile!»).

“Prendetemi a calci”: è tipico di coloro che, come scrive Berne, «sono messi regolarmente alla porta, lasciati dal partner, licenziati sul posto di lavoro». Si tratta di persone che ritengono di avere sempre un giusto motivo per criticare, provocare, colpevolizzare il partner, finché giungono all’unica conclusione possibile: il fallimento del rapporto affettivo.

Giochi della Vittima

“Goffo pasticcione”: riguarda quelle persone che, per maldestrezza, distrazione, avventatezza, provocano danni ai beni materiali del partner. Il danno può riguardare piccole cose (rompere un bicchiere, perdere le chiavi di casa) fino a questioni più sostanziose (fare un investimento sbagliato).

Il pasticcione si prodiga in mille scuse ed è sempre perdonato.

“Gamba di legno”: il giocatore fa leva su una propria incapacità, presunta o reale, al fine di ottenere attenzione e sostegno: «Non posso farcela a fare questa cosa», «Vorrei cambiare ma non ci riesco».

Spesso, è messo in atto da persone che soffrono d’ansia e fobie, ma anche da coloro che si avvalgono di eventi negativi della propria storia personale come giustificazioni per non assumersi responsabilità.

“Se non fosse per te”: consiste nell’accusare il partner di essere stato d’ostacolo nel raggiungimento di qualche meta importante, cui il giocatore ha volontariamente rinunciato («Se non fosse per te… mi sarei laureata/o… avrei accettato quel lavoro importante…»).

Giochi del Salvatore

“Sto solo cercando di aiutarti”: la persona offre il proprio aiuto al partner, senza che questo ne abbia fatto richiesta. Se l’aiuto è rifiutato, anche con un semplice «No, grazie…», il giocatore si sente incompreso e svalutato nella propria disponibilità: «Volevo solo essere gentile… farti risparmiare tempo…».

“Se non ci fossi io”: è messo in atto da coloro che si prodigano per il partner, sbrigando incombenze, offrendo sostegno, risolvendo tutte le possibili seccature.

Ogni richiesta è esaudita con la compiaciuta convinzione di essere indispensabile: «Come faresti senza di me?».

“Il cavaliere”: è definito da Berne un gioco “buono”, appartenente alla categoria maschile.

Il Cavaliere, di fronte ad una donna che lo attrae, mette in atto un elegante corteggiamento senza superare i limiti, quindi senza approdare a una relazione. La risposta positiva suscitata nell’altro, gratifica l’amor proprio del giocatore.

Le regole del gioco Un gioco psicologico, come un qualsiasi gioco sportivo o da tavolo, è governato da regole, rappresentate da sequenze comportamentali. La dinamica può prendere la forma di una discussione o lite apparentemente razionali, ma che tendono a ripetersi con analoghe modalità.

Lo schema del gioco secondo la teoria dell’Analisi Transazionale è il seguente:

Fase di apertura (GANCIO + ANELLO):

Il gancio è la comunicazione con cui s’invita l’altro a giocare, l’anello è la disponibilità dell’interlocutore a partecipare al gioco proposto. Metaforicamente “gancio + anello” rappresenta il processo con cui l’anello si appende al gancio. Prendendo come esempio il gioco: «Perché non… sì ma», la fase di apertura può essere: «Ho bisogno di un tuo consiglio», «Va bene… dimmi…».

Fase centrale (RISPOSTA):

L’interazione prosegue in modo prevedibile e con tempi più o meno lunghi.

Seguendo l’esempio del gioco «Perché non… sì ma», la risposta consiste nella serie di suggerimenti forniti da un partner e respinti dall’altro: «Potresti fare questa cosa…», «Sì… ma… ci sarebbe quest’inconveniente».

Fase finale (SCAMBIO DEI RUOLI + SORPRESA):

L’interazione è improvvisamente interrotta da un colpo di scena, in virtù del quale chi ha iniziato il gioco cambia il proprio ruolo (scambio dei ruoli), segnalando in questo modo la conclusione dello stesso. Nell’esempio citato «Perché non… sì ma», lo scambio dei ruoli concerne il momento in cui la Vittima che ha iniziato il gioco diventa Persecutore, screditando la capacità dell’altro di offrirle l’aiuto richiesto :«Ho capito, non vuoi aiutarmi!».

La sensazione di aver cambiato ruolo provoca nei due partner un momento di sorpresa.

Entrambi, sebbene colgano il ripetersi dell’accaduto, rimangono stupiti chiedendosi «Cosa sta succedendo?».

Conclusione. Al termine del gioco, ciascuno dei giocatori ottiene il suo tornaconto costituito da una “ricompensa psicologica”: procurarsi sostegno, sentirsi riconosciuto, rimarcare la propria superiorità o l’incapacità dell’altro. Ma la vittoria è solo apparente, in quanto è sempre accompagnata da un’emozione spiacevole o da un pensiero negativo («Non sono all’altezza», «Nessuno è capace di aiutarmi», «Non ne posso più…», «Non mi capisce…».

Se rinunci al tuo Sé , lo vivrai nell’altro; in tal modo sarai egoista verso l’altra persona, e la ingannerai. Tutti credono che una vita del genere sia possibile, ma è solo un’imitazione scimmiesca. Cedendo alle tue voglie da scimmia, contagerai gli altri, perché la scimmia induce a scimmiottare*. Così renderai scimmia te stesso e gli altri. Copiandovi a vicenda vivrete secondo le aspettative della media, per cui da sempre – per la smania che tutti hanno di imitare – fu creata un’immagine: quella dell’eroe. Per questo l’eroe fu assassinato, perché tutti noi lo imitavamo in modo scimmiesco. Sai perché non riesci a liberarti del tuo lato scimmia? Per paura di restare solo e di dover soccombere.

, lo vivrai nell’altro; in tal modo sarai egoista verso l’altra persona, e la ingannerai. Tutti credono che una vita del genere sia possibile, ma è solo un’imitazione scimmiesca. Cedendo alle tue voglie da scimmia, contagerai gli altri, perché la scimmia induce a scimmiottare*. Così renderai scimmia te stesso e gli altri. Copiandovi a vicenda vivrete secondo le aspettative della media, per cui da sempre – per la smania che tutti hanno di imitare – fu creata un’immagine: quella dell’eroe. Per questo l’eroe fu assassinato, perché tutti noi lo imitavamo in modo scimmiesco. Sai perché non riesci a liberarti del tuo lato scimmia? Per paura di restare solo e di dover soccombere.

Questo stralcio di articolo, estrapolato da un lavoro scritto un anno fa, nasce per indagare quale figura archetipica e mito potesse in qualche modo esprimere, seppur metaforicamente, la condizione di sofferenza psichica che riscontravo in quel periodo in diverse donne durante il lavoro analitico. Così, grazie anche alla lettura di G.Paris, sembrerebbe che il mito che per certi aspetti (non tutti!) darebbe ragione di una paura diffusa ancora in molte donne, di questa paura archetipica, di essere giudicate, eliminate, rifiutate, potrebbe essere quello di Meti. Recita così Esiodo nella Teogonia: “ Zeus, re degli dèi, per prima prese in sposa Meti, CHE SA PIÙ DI TUTTI GLI DÈI E DEGLI UOMINI MORTALI. Quindi, “METI SA”, ma Zeus, su consiglio di Gaia e di Urano, quando Meti stava per partorire Atena, la inghiottì, come atto di prevenzione. Nel senso che sarebbero nati figli molto saggi e intelligenti, data la madre e questo poteva diventare una minaccia per il suo potere. “Così ambedue l’avevano consigliato perché il regale potere nessun altro avesse, al posto di Zeus, fra gli dèi sempre esistenti, da essa infatti era fatale che nascesse una prole assai saggia”.Come a dire che la saggezza è superiore al potere? A proposito di Meti, la Paris G. fa rientrare questo mito nella cosiddetta mentalità patriarcale. Dove l’uomo/Zeus inghiotte la moglie perché troppo intelligente, forte e per cui temibile. Quindi, l’intelligenza femminile diventa “underground”, clandestina, poiché Meti resta chiusa nel ventre di Zeus. E’ comprensibile che questa intelligenza per sopravvivere sia diventata discreta, si sia rifugiata nell’intimo delle donne. Forse, proprio perché è un intelligenza “del ventre” che, anche se non è riservata alle donne, le caratterizza ovunque esse siano escluse dalla logica Apollo-Zeus. In virtù del meccanismo di difesa, conosciuto come identificazione con l’aggressore (S. Ferenczi) esse rinunciano alla loro “Meti” , sacrificandola in onore di Zeus?

Dott. Marco Frnceschini

Riferimenti bibliografici: Esiodo, 1984, Teogonia, BUR, Milano, 2012, pg. 119. Paris G., 2005, Hermes e Dioniso, Moretti & Vitali, Bergamo, 2005, pp.43-44.

E’ un po’ di tempo che mi domando perché è così diffuso il timore di intraprendere un percorso psicoanalitico e perché la psicologia junghiana non viene vista di “buon occhio” come le altre “psicoterapie” dalla comunità accademica, anche se allo stesso tempo è quella più “attraente” e che allo stesso tempo suscita interesse. E poi, guarda caso,è molto in auge la cosiddetta “psicoterapia cognitivo-comportamentale”

E’ un po’ di tempo che mi domando perché è così diffuso il timore di intraprendere un percorso psicoanalitico e perché la psicologia junghiana non viene vista di “buon occhio” come le altre “psicoterapie” dalla comunità accademica, anche se allo stesso tempo è quella più “attraente” e che allo stesso tempo suscita interesse. E poi, guarda caso,è molto in auge la cosiddetta “psicoterapia cognitivo-comportamentale”

Dott. Marco Franceschini

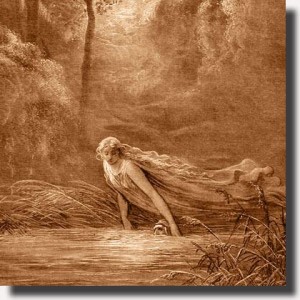

Il dio che nella mitologia rappresenta meglio quelli che noi conosciamo come attacchi di panico, non poteva che essere Pan, il dio della natura. Una divinità per metà animale e per metà con sembianze umane; talvolta brutale e precipitoso sia negli atteggiamenti di terrore che di desiderio, soprattutto nel suo approccio alle ninfe. In poche parole rappresenta l’istinto della SPONTANEITA’. Questa rimane sia un’idea che un’esperienza, impossibile da definire, in quanto per definizione non lo è. Poi, la spontaneità è qualcosa di imprevedibile (proprio come un attacco di panico), che si auto-genera costantemente, cioè si auto-recicla e in questo senso è un’immagine molto ecologica; d’altronde Pan è pur sempre il dio della natura! Pan, questo dio della natura e della spontaneità che in ultima analisi significa una radicalizzazione della libertà. E a chi non fa paura la libertà? Questa fa paura innanzitutto perché evoca il caos, dove non ci sono riferimenti definiti, non ci sono volti, nomi; eppure questo caos è la condizione necessaria per iniziare qualsiasi azione. E’ dal caos che si genera qualsiasi cosa. Spesso soffochiamo la nostra spontaneità per evitare di transitare in quel caos, l’ignoto che genera ANGOSCIA. Ma il significato di angoscia deriva anche da Ananke, la dea della necessità, una dea senza volto. Come afferma Hillman: “ Se davvero l’angoscia appartiene ad Ananke, s’intende che non può essere padroneggiata dalla volontà razionale”. Infatti, quando ci assale l’angoscia, questa paura senza volto, la paura di cadere che forse è l’unica vera paura, la ragione è come se si annullasse. Ma la paura di cadere va deletteralizzata, diventando così paura di lasciarsi andare, di “cadere” nonostante il desiderio di farlo. Allora l’angoscia ovvero Ananke, bisogna farla semplicemente entrare, lasciarla passare perché è questa la sua necessità. Ma che c’entra alla fine Pan con Ananke? Innanzitutto questa dea della necessità e dell’angoscia non aveva volto e per questo la possiamo immaginare con qualsiasi volto, anche quello di Pan. Perché questo esprime la natura animale dell’uomo, ma anche che l’uomo è pura natura e quindi anche nell’uomo troviamo le eruzione vulcaniche, gli attacchi e i tifoni distruttivi, il lanciare le saette, i terremoti, ecc. Dice Hillman:”Pan e le ninfe, tengono insieme natura e psiche. Essi dicono che gli eventi istintuali sono riflessi nell’anima. Ogni istruzione, ogni religione, ogni terapia che non riconosca l’identità di anima e istinto quale è presentata da Pan e le ninfe, preferendo un lato all’altro, insulta Pan e non guarisce”. In altre parole, bisogna stare attenti a separare il proprio raziocinio dalla parte istintuale. Allora Ananke rappresenterebbe la necessità insita nella natura (Pan) umana di esprimersi sia a livello istintuale che psichico e quando questo non lo permettiamo Pan ci viene a trovare facendoci provare angoscia (Ananke). Insomma quando ci preoccupiamo di essere solo “bravi” e non anche“cattivi”, quando anziché riconoscere i nostri bisogni e desideri più autentici, ci preoccupiamo di costruire un immagine di noi che non ci appartiene! Allora, il sintomo dell’attacco di panico che irrompe nella nostra razionalità e ragionevolezza, ci fa sentire quell’angoscia che non abbiamo invece sentito per aver perso parte della nostra animalità e spontaneità. Come a dire che Pan ce la restituisce per tornare naturalmente noi stessi con la nostra spontaneità. Pan, nonostante fosse una divinità, morì e qualcuno disse che con lui morì la natura. Nel concludere, mi sono ricordato che all’inizio della mia attività, ad una persona che mi chiese perché avesse attacchi di panico risposi che ce l’aveva perché forse lui non faceva abbastanza “il panico” . All’epoca diedi questa risposta senza pensare, della serie: la risposta è già nella domanda! P.S: Oggi comunque, l’attacco di panico ha subìto delle trasformazioni e spesso non viene diagnosticato perché si è in qualche modo ”diluito” cioè ha assunto delle manifestazioni sintomatiche più simili all’ansia generalizzata, fobie, all’ipocondria,ecc.

Il dio che nella mitologia rappresenta meglio quelli che noi conosciamo come attacchi di panico, non poteva che essere Pan, il dio della natura. Una divinità per metà animale e per metà con sembianze umane; talvolta brutale e precipitoso sia negli atteggiamenti di terrore che di desiderio, soprattutto nel suo approccio alle ninfe. In poche parole rappresenta l’istinto della SPONTANEITA’. Questa rimane sia un’idea che un’esperienza, impossibile da definire, in quanto per definizione non lo è. Poi, la spontaneità è qualcosa di imprevedibile (proprio come un attacco di panico), che si auto-genera costantemente, cioè si auto-recicla e in questo senso è un’immagine molto ecologica; d’altronde Pan è pur sempre il dio della natura! Pan, questo dio della natura e della spontaneità che in ultima analisi significa una radicalizzazione della libertà. E a chi non fa paura la libertà? Questa fa paura innanzitutto perché evoca il caos, dove non ci sono riferimenti definiti, non ci sono volti, nomi; eppure questo caos è la condizione necessaria per iniziare qualsiasi azione. E’ dal caos che si genera qualsiasi cosa. Spesso soffochiamo la nostra spontaneità per evitare di transitare in quel caos, l’ignoto che genera ANGOSCIA. Ma il significato di angoscia deriva anche da Ananke, la dea della necessità, una dea senza volto. Come afferma Hillman: “ Se davvero l’angoscia appartiene ad Ananke, s’intende che non può essere padroneggiata dalla volontà razionale”. Infatti, quando ci assale l’angoscia, questa paura senza volto, la paura di cadere che forse è l’unica vera paura, la ragione è come se si annullasse. Ma la paura di cadere va deletteralizzata, diventando così paura di lasciarsi andare, di “cadere” nonostante il desiderio di farlo. Allora l’angoscia ovvero Ananke, bisogna farla semplicemente entrare, lasciarla passare perché è questa la sua necessità. Ma che c’entra alla fine Pan con Ananke? Innanzitutto questa dea della necessità e dell’angoscia non aveva volto e per questo la possiamo immaginare con qualsiasi volto, anche quello di Pan. Perché questo esprime la natura animale dell’uomo, ma anche che l’uomo è pura natura e quindi anche nell’uomo troviamo le eruzione vulcaniche, gli attacchi e i tifoni distruttivi, il lanciare le saette, i terremoti, ecc. Dice Hillman:”Pan e le ninfe, tengono insieme natura e psiche. Essi dicono che gli eventi istintuali sono riflessi nell’anima. Ogni istruzione, ogni religione, ogni terapia che non riconosca l’identità di anima e istinto quale è presentata da Pan e le ninfe, preferendo un lato all’altro, insulta Pan e non guarisce”. In altre parole, bisogna stare attenti a separare il proprio raziocinio dalla parte istintuale. Allora Ananke rappresenterebbe la necessità insita nella natura (Pan) umana di esprimersi sia a livello istintuale che psichico e quando questo non lo permettiamo Pan ci viene a trovare facendoci provare angoscia (Ananke). Insomma quando ci preoccupiamo di essere solo “bravi” e non anche“cattivi”, quando anziché riconoscere i nostri bisogni e desideri più autentici, ci preoccupiamo di costruire un immagine di noi che non ci appartiene! Allora, il sintomo dell’attacco di panico che irrompe nella nostra razionalità e ragionevolezza, ci fa sentire quell’angoscia che non abbiamo invece sentito per aver perso parte della nostra animalità e spontaneità. Come a dire che Pan ce la restituisce per tornare naturalmente noi stessi con la nostra spontaneità. Pan, nonostante fosse una divinità, morì e qualcuno disse che con lui morì la natura. Nel concludere, mi sono ricordato che all’inizio della mia attività, ad una persona che mi chiese perché avesse attacchi di panico risposi che ce l’aveva perché forse lui non faceva abbastanza “il panico” . All’epoca diedi questa risposta senza pensare, della serie: la risposta è già nella domanda! P.S: Oggi comunque, l’attacco di panico ha subìto delle trasformazioni e spesso non viene diagnosticato perché si è in qualche modo ”diluito” cioè ha assunto delle manifestazioni sintomatiche più simili all’ansia generalizzata, fobie, all’ipocondria,ecc.

Dott. Marco Franceschini

Forse lo scopo dei sogni è di immergere l’Io del sognatore nel mondo infero, della morte,ovvero morte per il nostro consueto e convenzionale senso della vita. Per Hillman, il sogno diventa “l’occasione per apprendere notizie sui mondi interiori, sulle persone che si muovono nell’anima, sui personaggi dell’immaginazione, sulle storie e i temi che esprimono i cicli del destino, dell’umore e dell’esperienza”. I sogni dunque avrebbero lo scopo di liberare l’anima…a prepararci ad una “vita piena d’anima”…

Dott. Marco Franceschini

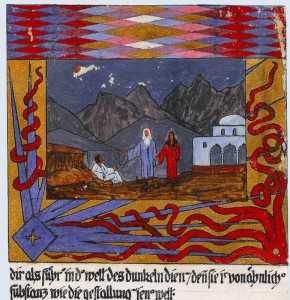

Vorrei tentare di abbozzare una risposta al seguente quesito: chi stabilisce il confine tra sogno e realtà? Mi rendo conto che ogni risposta, ammesso sia possibile rispondere, riflette l’equazione personale ed epistemologica di ognuno di noi. Non ho la pretesa di rispondere, semmai di lanciare un sassolino in uno stagno che vedo come un oceano. Innanzitutto il confine viene stabilito dalla nostra capacità di movimento psichico che ci consente di avere una prospettiva mercuriale e non dicotomica della vita e dell’universo. In questo senso l’archetipo funzionale sarebbe Ermes. Per esempio, l’epistemologia occidentale distingue due forme dell’essere e del conoscere, due mondi: il mondo sensibile (fisico e materiale) e il mondo intellegibile (la conoscenza intellettuale, se così si può dire), insomma, un pensiero dicotomico e polare, fatto di opposti. Sappiamo che gran parte del pensiero junghiano, ruota intorno a questa visione di opposti. Ma vorrei spingermi oltre, perché secondo me, questa visione pone un serio problema, ossia, come mettere in relazione queste due forme o universi? A tal proposito ci viene in aiuto la filosofia persiana con il terzo universo o forma del conoscere, ovvero il mundus imaginalis, il mondo immaginale e dei corpi sottili, dove è vero, manca la fisicità ma è pur sempre presente una forma. Riassumendo abbiamo: 1) una forma sensibile, percepibile con i cinque sensi; 2) una forma intellegibile, percepibile con il pensiero; 3) forma immaginale che mette in relazione le prime due. Questo mondo immaginale, intermedio rappresenta in qualche modo un universo di corrispondenze (aventi una figura, un colore, estensione, profumo, risonanza) quindi fatto ad immagine e somiglianza del mondo fisico che però non rientra nella fisica pura, non hanno fisicità, ma allo stesso tempo differente dal mondo intellegibile puro, fatto di concetti e non di forme, mentre nel mondo immaginale è come se fossimo in quel confine dove le forme intellegibili prendono corpo e forma, laddove allo stesso tempo le forme sensibili perdono il loro peso dato dalla fisicità, si spiritualizzano, pura materia senza il fisico. Questo mondo noi lo viviamo anche nei sogni, soprattutto durante la fare R.E.M. Ovviamente parlare del mundus imaginalis vuol dire parlare di tutte le immagini archetipiche e mitologiche che solo attraverso la cosiddetta “immaginazione attiva” si possono vedere in relazione tra loro. Per comprendere questo bisognerebbe com-prendere il significato del ta’wil che nella filosofia sufista persiana vuol dire: ricondurre qualsiasi cosa alla sua origine, in altre parole al suo archetipo. Allora, con lo spirito del Ta’wil, dove ogni immagine può essere ricondotta alla sua fonte, nel mondo di Hurqalya, potremmo far risalire questa visione dicotomica, SOGNO O REALTA’, nel mundus imaginalis, dove il “corpo si spiritualizza” e allo stesso tempo “lo spirito prende corpo”, così da liberare l’uomo stesso dall’egemonia della visione polare e dicotomica dell’Io, riunendola in una sigizia? Da questa premessa epistemologica, ritengo che il confine tra sogno e realtà lo stabilisce Ermes (da erma, le pietre miliari che segnavano i confini delle strade) ovvero la nostra capacità immaginativa attraverso la quale potremmo essere in grado di riconoscere che la realtà della vita diurna non è affatto più reale di quella notturna. Ermes si muoveva con disinvoltura tra il mondo celeste e divino, e quello infero, attraversando quello terreno. E’ come chiedersi se è più reale il giorno o la notte e cercare di tracciarne il confine. La notte oscura per l’anima, la possiamo vivere anche durante il giorno e al contempo immergersi in immagini solari di notte!! Inoltre, chi può dimostrare che la psiche/anima appartiene all’uomo? Personalmente, tale convinzione mi sembra una forzatura e presunzione da parte dell’uomo occidentale che manipola la natura a sua “immagine e somiglianza”. No, è l’uomo che appartiene alla psiche/anima, così come vi appartengono le piante, gli animali, le acque, ecc. Allora potremmo forse dire che l’anima/psiche vive la propria realtà nei sogni sotto forma immaginale, ma si materializza nella vita diurna, e nella concretezza di quest’ultima. Allo stesso modo, l’Io del sognatore che vive nello spazio-tempo diurno si dissolve nel sogno per vivere nella realtà dell’anima…

Dott. Marco Franceschini

| « Ciò che si oppone conviene, e dalle cose che differiscono si genera l’armonia più bella, e tutte le cose nascono secondo gara e contesa. » (Eraclito) |

Tra i motivi per cui una donna, è stressata, uno di questi risulta essere la ricerca di un figlio… che non arriva. In genere, le storie di chi sta provando ad avere un figlio sono spesso simili: il loro matrimonio pare sia felice, la situazione economica stabile, per cui la coppia non ha dubbi sul fatto che, date le premesse, possa essere il momento giusto per fare un figlio. Ma contrariamente alle aspettative, passano mesi, anni e il figlio non arriva. A questo punto è facile che si possa generare un circolo vizioso: lo stress comincia ad aumentare, si fanno tutte le indagini mediche possibili (dalle quali molto spesso non emerge nulla di veramente indicativo ), la coppia va in crisi. Arrivati a questo punto, dopo tutti gli sforzi fatti, la donna comincia a sentire un senso di impotenza tale che vede minacciata la sua identità di donna e di futura madre, andando in confusione e nel panico. Talvolta la paura di perdere per sempre la maternità e financo il compagno, prende il sopravvento.

cui una donna, è stressata, uno di questi risulta essere la ricerca di un figlio… che non arriva. In genere, le storie di chi sta provando ad avere un figlio sono spesso simili: il loro matrimonio pare sia felice, la situazione economica stabile, per cui la coppia non ha dubbi sul fatto che, date le premesse, possa essere il momento giusto per fare un figlio. Ma contrariamente alle aspettative, passano mesi, anni e il figlio non arriva. A questo punto è facile che si possa generare un circolo vizioso: lo stress comincia ad aumentare, si fanno tutte le indagini mediche possibili (dalle quali molto spesso non emerge nulla di veramente indicativo ), la coppia va in crisi. Arrivati a questo punto, dopo tutti gli sforzi fatti, la donna comincia a sentire un senso di impotenza tale che vede minacciata la sua identità di donna e di futura madre, andando in confusione e nel panico. Talvolta la paura di perdere per sempre la maternità e financo il compagno, prende il sopravvento.

Qual è il vero problema? Considerare che fare un figlio è una tappa necessaria e quasi forzata. Tale atteggiamento genera angoscia.

Infatti, è proprio quando assumiamo un atteggiamento troppo volitivo e progettuale, tale da considerare la vita semplicemente una successione di tappe da superare e realizzare al meglio (a 30 anni un figlio, a 35 la casa al mare, a 40 la promozione sul lavoro…) allora dentro di noi si mette in moto qualcosa che fa “girare” le cose in senso contrario. Ciò non è un mistero se prendiamo in considerazione una delle leggi della fisica: l’enantiodromia, dal greco antico ἐναντιοδρομία, composto di enantios, opposto e dromos, corsa) significa letteralmente corsa nell’opposto. Con questo concetto è indicato nella filos

ofia di Eraclito il gioco degli opposti nel divenire, cioè la concezione secondo la quale tutto ciò che esiste passa nel suo opposto. Tale concetto appartiene a diversi campi scientifici (fisica, fisica quantistica, psicologia-analitica junghiana, chimica, biologia, filosofia).

Tornando al desiderio di maternità, quando ci si accorge che ‘non manca nulla’ da un punto di vista economico e sociale, relazionale e così via, si giunge a considerare che è arrivato il momento giusto per fare un figlio. Così si prova, magari pensando al giorno migliore rispetto all’ovulazione, alla posizione più idonea da un punto di vista anatomico, eppure niente da fare! Della gravidanza nessuna traccia e allora la frustrazione, il senso di impotenza, il disorientamento e talvolta l’angoscia, cominciano a prendere il sopravvento.

Il nocciolo del problema risiede in un atteggiamento mentale sbagliato!

Quando vediamo che una persona vuole imporre le proprie regole e aspettative sugli altri, allora pensiamo che questa persona sia presuntuosa. Se poi vediamo la stessa persona voler imporre la propria volontà sugli eventi della natura, allora arriviamo a pensare che oltre essere presuntuosa, è anche folle.

A questo punto è bene ricordare, non solo che il concepimento è uno dei misteri più affascinanti che la natura ci regala, ma che concepire un figlio è un evento naturale, ma soprattutto che la natura ha i suoi tempi che possono non coincidere con i tempi della nostra ragione o del nostro “Io”, ovvero con la nostra volontà. Così, la donna che non riesce a rimanere in cinta, inizia tutta una serie di esami che richiedono sacrifici, sia in termini di tempo, emotivo e di denaro che però, il più delle volte non evidenziano anomalie così importanti. Ma paradossalmente, il fatto stesso di riscontrare esami negativi, genera alla persona, angoscia per il futuro e rabbia che deriva dal senso di impotenza. Tale rabbia, qualora non trova un canale adeguato, può generare una crisi all’interno della coppia o con le altre persone che fanno parte della propria rete sociale.

Arrivati a questo punto, si entra nel “girone” delle critiche verso se stessi e dei sensi di colpa.

Si comincia allora a pensare che c’è qualcosa che non va anche se non sappiamo cosa e che comunque ci si sente incapaci. Talvolta, all’interno della coppia comincia una lite che prende spunto dai reciproci rimproveri, tra questi, ad esempio, per non aver pensato prima a fare un figlio. In tutto questo la coppia si sta allontanando emotivamente da quella che dovrebbe essere la giusta predisposizione a fare un figlio: la spontaneità, l’animo sereno e il desiderio! Si, perché volere un figlio non equivale a desiderarlo. La differenza tra volere e desiderare è sostanziale. Il desiderio appartiene all’anima, mentre la volontà appartiene alla sfera razionale. Detto in altri termini, il desiderio è un fenomeno naturale e la volontà no.

Ma c’è una soluzione?

Un atteggiamento contraddistinto da eccesiva razionalità, da un atteggiamento eccessivamente concretistico e logico, unito ad un modo di pensare consequenziale, dove tutto va programmato e tenuto sotto controllo, compreso il concepimento, rappresentano i veri nemici di chi vorrebbe avere un figlio. Dobbiamo metterci bene in testa e ricordarci che l’evento della nascita non dipende da noi, dalla nostra volontà (come già affermato). Al contrario, sempre per la legge dell’enantiodromia, tanto più rimaniamo ancorati e fermamente convinti che le cose debbano “girare” e accadere secondo la nostra volontà, tanto più la natura si ribella, mettendoci il “bastone fra le ruote”. A tal proposito, gli antichi alchimisti mettevano in guardia l’adepto dal “non sfidare la veneranda natura” . Forse sarebbe utile riflettere su questa antica saggezza. Alla luce di ciò, non bisogna continuare ad accanirsi verso un progetto perché risulterà inevitabilmente controproducente. La nostra natura interiore risponde più o meno alle stesse leggi della natura fuori di noi. Secondo le più moderne scoperte della fisica quantistica, il “fenomeno” si presenta laddove il mondo interiore dell’uomo coincide o va in risonanza con il mondo esterno (vedi concetto di sincronicità). In altre parole, applicando questa importante legge della fisica quantistica e della psicologia junghiana, vuol dire che un figlio arriva quando prendiamo consapevolezza della nostra parte più profonda, quindi più autentica se non quando questi coincidono con la nostra natura più autentica.

La soluzione è dentro di noi: bisogna smettere di combattere e affidarsi alla vita!

Le storie di chi ci è riuscito lo confermano: quasi tutte sono riuscite ad avere un figlio proprio quando hanno smesso di ossessionarsi su questo pensiero, lasciando spazio alla creatività e in modi diversi: scoprendo nuovi interessi, nuovi desideri, nuovi amici, nuove attività. Questo atteggiamento curioso verso la vita, creativo ed esplorativo apre le porte alle novità che la vita può regalare, tra queste, l’arrivo di un figlio.

Dott. Marco Franceschini

Nelle antiche società sciamaniche, quando le persone si rivolgevano ad un guaritore per problemi di depressione, scoraggiamento, o demot ivazione, egli poneva queste quattro domande:

ivazione, egli poneva queste quattro domande:

Da quanto tempo hai smesso di ballare?

da quanto tempo hai smesso di cantare?

Da quanto tempo non ti lasci affascinare dalle storie del mondo e dalla natura?

Quando hai smesso di trovare conforto nella dimensione del dolce silenzio?

E aggiungo: quando imparerai a non guardare con nostalgia il passato e viverti il presente?

Dott. Marco Franceschini